Apenas trechos de maior importância serão comentados. As palavras textuais da entrevistada foram assinaladas em itálico.

Maria apresentou-se como uma jovem de vida turbulenta, vida esta caracterizada por uma busca de algo e por um envolvimento com certos psicoativos – álcool, cocaína e nicotina – e com pessoas que não eram muito legais. Ela havia consumido cocaína por dois anos consecutivos quase todo dia, segundo ela, além do álcool e da nicotina. Não gostava de religião. Antes de conhecer a ayahuasca Maria já tinha uma intenção, uma iniciativa pessoal de parar de usar os outros psicoativos, substâncias que ela caracterizou como estimulantes, da vida noturna.

Porque eu fiquei um ano sem ver Sol. Só saia seis horas de casa e voltava sete horas da manhã. Dormia o dia inteiro, saía… Não fazia nada, não estudava… Era maluca.

Foi quando Maria conheceu pessoas que não faziam parte de seu contexto que sua vida começou a mudar. Durante uma crise de abstinência Maria viu a oportunidade de conhecer a ayahuasca que, segundo ela, a salvou:

Aí eu comecei uma crise de abstinência e no dia que eu conversei com o João (nome fictício), que foi a pessoa que me levou para conhecer o vegetal (nome da ayahuasca neste contexto), falei para ele “João, sabe onde vende cocaína?”, “Sei”, “Vamos sair comigo na sexta?”, “Não, eu tenho compromisso”, “Para onde você vai?”, “Vou beber um chá”, “Me leva?”. Aí ele me levou. Aí eu me salvei.

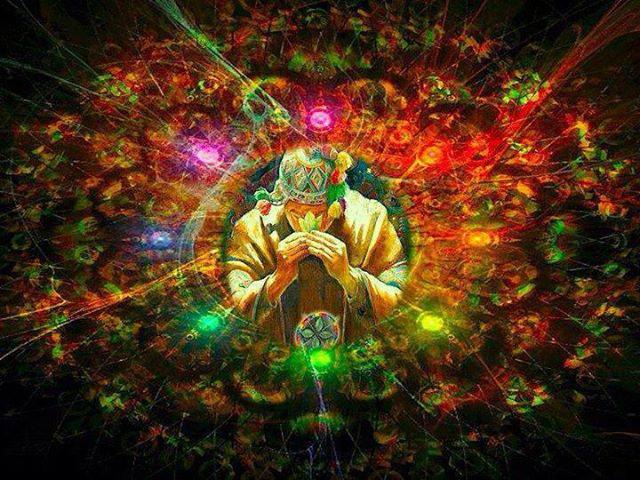

Em seu primeiro contato com a ayahuasca – caracterizado pela entrevistada como sendo a experiência mais forte e poderosa – Maria relatou vivências de caráter místico-religioso, alteração de percepções e de emoções, susto, medo de morrer, reações somáticas intensas como vômito, choro e tosse além de ab-reações e catarses. Estas experiências, realizadas em um local onde ocorrem periodicamente cerimônias com a ayahuasca, estavam culturalmente contextualizadas e sancionadas, permeadas por conceitos próprios e, de certo modo, eram inclusive estimuladas.

Segundo Mabit (2002, pp. 26-27), “a indução ritualizada de modificações da consciência, com ou sem substâncias, estabelece uma estrutura simbólica universal dentro da qual estas experiências adquirem significado, permitindo que o indivíduo se inscreva dentro de um modelo de integração cultural”.

O ambiente físico e o contexto simbólico-ritual onde se realizou a cerimônia, o setting, era propício para este tipo de experiência. Segundo Strassman (1984), um ambiente controlado e supervisionado, como geralmente ocorre nas religiões ayahuasqueiras, tem uma maior possibilidade de otimizar as experiências com substâncias alucinógenas, como a ayahuasca, diminuindo as chances da ocorrência de reações adversas. Neste caso, o ambiente exerce papel primordial na experiência como um todo.

No contexto em questão, as reações somáticas foram explicadas e encaradas por Maria como sendo um processo de limpeza, no qual, juntamente com as visões e demais experiências sensoriais e cognitivas proporcionadas pela ayahuasca, toda a experiência pode ser reconstruída e contextualizada, permitindo a reavaliação de comportamentos, valores e atitudes anteriores de Maria.

Comecei a sentir minha pressão baixa. Nesse momento eu fiquei assustada porque eu tinha pressão baixa e achei que podia ter um problema. Percebi que quanto mais eu lutava contra aquela sensação pior ela ficava, uma sensação bem forte. Relaxei, deitei, e quando eu deitei comecei a ver cobras, umas coisas bem esquisitas mesmo. Vomitei muito nesse momento, e quando vomitava eu não vomitava coisa do estômago, eu vomitava álcool, eu bebia muito… Eu vomitava e sentia cheiro de álcool. Cheirei muita cocaína… Tive nesse momento de limpeza um dos momentos mais fortes da minha vida, mais incríveis, porque foi uma potência de informações do meu ser e uma limpeza… Senti minha garganta arranhar, minha cabeça doía e adormeceu minha boca e eu não forcei nada pra sair do meu nariz, simplesmente saiu uma placa branca, uma placa assim no chão e eu “Caramba! Isso aqui é cocaína”. Peguei e disse “Me limpou!”. Depois disso eu comecei a chorar muito, mas eu chorava de alegria, eu estava me sentindo tão bem naquele momento, tão bem tão bem tão bem e ao mesmo tempo eu estava triste porque eu sabia que a minha caminhada ia ser longa, que eu tinha muita coisa para resolver. Aí eu pensei na minha família, no meu pai na minha mãe, quanto tempo que eu não tinha uma relação legal com eles sabe? Regressão, lembrei da minha infância… Uma pessoa na fogueira falou “É assim mesmo. A gente limpa, faz a limpeza, têm essa relação mesmo…”. Estava uma noite linda, uma lua cheia maravilhosa, eu nunca tinha percebido o tanto que a natureza é linda… Naquele momento eu percebi que é de lá que eu vim. Senti-me viva naquele momento. Eu acordei, como se eu tivesse acordado para vida, sabe?

Pode-se perceber na fala uma enorme carga emocional depositada em três momentos principais: religação com os valores familiares, integração com a Natureza e, principalmente, durante os processos de limpeza, processos estes comuns nos meios ayahuasqueiros (p. ex., Couto, 1989). Nesta limpeza, o que mais chama a atenção são as percepções do cheiro de álcool e da visão da placa de cocaína que teria saído de seu nariz. Sabe-se que a ayahuasca, bem como demais substâncias desta classe, tem a capacidade de desencadear sinestesias e que estas podem ser manipuladas para os mais diversos fins, inclusive com finalidades terapêuticas (Luna, 1986). Ao estudar as práticas dos vegetalistas e dos xamãs sul-americanos, Luna (1986, p. 106) os caracteriza como mestres de sinestesia:

Suas músicas (do xamã, entre os Shipibo-Conibo) podem, por assim dizer, ser ouvidas de maneira visual e os padrões geométricos podem ser vistos acusticamente. Este fenômeno é freqüentemente relatado nos textos das canções xamânicas. Por exemplo, um remédio pode ser chamado de ‘minha música pintada’, ‘minha voz’, ‘meu pequeno vaso pintado’, ‘minhas palavras com aqueles desenhos’, ou ‘meu padrão vibrante.

No caso das alterações sensoriais, emotivas e cognitivas, e independente de se classificar o que ela passou como sendo sinestesia, alucinação, ilusão, imaginação ou se ela realmente sentiu o cheiro de álcool ou se o que ela viu era realmente cocaína, o que deve ser levado em consideração é o potencial transformativo que esta experiência tem para o indivíduo. Claro, seria de muito interessante saber se a ayahuasca teria esta capacidade de “limpar”, literalmente, o organismo de um ser humano nestes níveis, mas esta é uma pergunta que não poder ser respondida pela presente pesquisa.

Neste processo relatado por Maria, a alta carga emocional e cognitiva presente em suas experiências e falas demonstra um enorme potencial para que uma mudança de seus valores e atitudes possa ocorrer. Tal experiência do transcendente se assemelha às psicoterapias psicodélicas praticadas nos anos 1960 com substâncias como o LSD-25, na qual um dos objetivos buscados e muitas vezes atingidos, era o da mudança radical de valores, filosofia de vida e atitudes perante os outros, o mundo e consigo mesmo (Grof, 2001).

Vale ainda citar a importância e a compreensão do papel da amizade para a análise do processo de Maria. Durante o período turbulento de sua vida, ela disse que estava andando com pessoas não muito legais, mas que ao se afastar destas pessoas, ela pôde conhecer a ayahuasca e outro grupo social. Neste novo contexto Maria descobre amigos mesmo, que a auxiliam:

Só me auxiliam aqui. E a amizade, e as pessoas que eu convivo… nossa, muito, muito, muito bom. São amigos mesmo, porque amigo hoje em dia é difícil né? É difícil, porque agente convive com várias pessoas ao mesmo tempo e acha que um é amigo, outro é amigo. Vou te dizer que desde quando eu comecei a beber o vegetal, eu percebi que daquela galera que eu andava antes, quem são meus amigos daquela galera… Eu tinha assim cerca de uns 40 amigos, que eu achava que eram amigos.

Entretanto, Maria parece atribuir grande responsabilidade por sua “cura” a si mesma, à ayahuasca e a colocar em prática aquilo que aprendeu nos rituais. Mesmo não menosprezando o possível papel do acolhimento em um contexto religioso, da mudança de amizades e da melhora das relações interpessoais como prováveis causas de sua mudança de comportamento, Maria diz que:

Foi o vegetal mesmo. Na verdade não foram as pessoas, foi eu mesma que me encontrei. Não foi o contexto não, isso é conseqüência. Não adianta nada eu ir lá beber o chá, posso beber um litro de vegetal, posso beber todo dia, se eu receber o que é certo e não colocar em prática na minha vida eu vou ficar empacada. (…) É só agente querer mesmo.

No caso do estudo realizado por Grob e cols. (2004) com membros da União do Vegetal, encontramos paralelos entre as experiências relatadas pelos membros da UDV e aquelas descritas por Maria. Todos os examinandos da UDV relataram que suas experiências com o uso ritual da ayahuasca tiveram um profundo impacto no curso de suas vidas. Para muitos deles o ponto crítico foi sua primeira experiência com a bebida, quando relatam como tema comum desta experiência a vivência de se estar num caminho autodestrutivo que os conduziria inevitavelmente à sua própria ruína e mesmo à morte, a menos que embarcassem numa mudança radical de sua conduta pessoal e orientação (Grob & cols., 2004).

Maria relata que as experiências com a ayahuasca teriam a capacidade de mostrar a verdade, e que este tipo de vivência seria para nos encontrarmos. Além disso, a bebida psicoativa seria como um amigo, idéia que lembra o conceito de planta professora ou espírito planta, presente entre as religiões ayahuasqueiras e também entre os curandeiros da Amazônia (Luna, 1986; MacRae, 1992):

Porque ele fala mesmo, ele coloca agente lá no acocho, ele dá paulada na gente…

Por meio destas falas, nas quais fica evidente o discurso de autoconhecimento e de encontro com a realidade, e não a fuga desta, podemos encontrar semelhanças entre as experiências e valores atribuídos à ayahuasca por Maria e as vivências dos indivíduos pesquisados por Labigalini (1998, pp. 58-59):

Através das entrevistas foi possível perceber que os indivíduos entrevistados relatavam que no período em que estavam usando álcool e outras drogas sentiam muita ansiedade e apresentavam dificuldades emocionais importantes em suas vidas. No entanto, ao começarem a freqüentar os rituais da UDV e beberem a ayahuasca, referiram que passaram por mudanças profundas a partir de um contato direto com aspectos difíceis de suas personalidades. Neste sentido, a experiência com a ayahuasca parece não reproduzir um aspecto presente na experiência e na busca dos farmacodependentes, onde o uso das diferentes substâncias, como o álcool e a cocaína, acontece motivado por uma vontade de obter prazer e se distanciar da realidade.

Levando-se em conta todas estas análises, citações e observações sobre a relação do uso cerimonial da ayahuasca e o abandono do uso problemático de psicoativos, vale citar que, em relação à dependência pelo álcool, estudos realizados com inibidores de recaptação de serotonina com ratos dependentes de álcool demonstraram que havia uma redução importante no consumo de álcool após tratamento com estes agentes (Labigalini, 1998). No caso da ayahuasca, existem relatos de que uma das suas principais substâncias – a -carbolina tetrahidroharmina, ou THH, presente no cipó – teria uma fraca capacidade de inibir a recaptação de serotonina (Frecska, White & Luna, 2004; McKenna, Callaway & Grob, 1998).

Logo, mesmo comentando de maneira breve e simples este aspecto psicofarmacológico da ayahuasca – pois não é o objetivo deste artigo – valeria a pena explorar de maneira metódica e a longo prazo, o possível papel do chá per se como um agente farmacologicamente eficaz no auxílio do tratamento de dependência ou uso problemático de psicoativos.

Conclusões

Segundo alguns pesquisadores (Samorini, 2002), o desejo de alterar periodicamente a consciência seria um impulso inato ao ser humano, análogo à fome ou ao impulso sexual. Além disso, encontramos em McKenna, T. (1995) e em Amatuzzi (1998) sugestões de que a consciência religiosa seria biologicamente natural à espécie humana, tendo se desenvolvido por meio do processo de seleção natural, pois teria valor de adaptação e subsistência para o indivíduo, pois estas experiências místico-religiosas seriam potencialmente adaptativas e ligadas à solução de problemas e à criatividade, porque a partir de uma tensão, proporcionariam uma reestruturação cognitiva.

Ainda referindo-se ao texto de Amatuzi, encontramos a referência de Tamminen sobre a complexidade do fenômeno religioso e de suas complicações: 1) o acesso que se pode ter à experiência religiosa é indireto, ou seja, se faz por meio do que as pessoas lembram e relatam, e em como elas a sentem e interpretam; 2) essa interpretação que os sujeitos fazem, depende de sua filosofia geral; e 3) a lembrança da experiência é determinada pelos valores presentes. Além disso, ele menciona também as cinco dimensões da religiosidade sistematizadas por Glock e Stark (conforme citados por Amatuzzi, 1998), que são dimensões que se interpenetram: dimensão experiencial (= experiência religiosa), dimensão ideológica (= crenças religiosas), dimensão intelectual (= conceitos com os quais é pensada), dimensão ritualística (= práticas religiosas) e dimensão conseqüente (= efeitos na vida diária).

Na análise da entrevista de Maria podem-se vislumbrar vários pontos de conexão com os autores anteriormente citados. Na perspectiva de Hay e de Jackson (conforme citados por Amatuzzi, 1998), contempla-se a experiência de Maria, com todas as suas manifestações somático-psicológicas, como uma capacidade e possibilidade intrínseca do ser humano, na qual, numa situação de aparente caos corporal e mental, o corpo-mente tem a capacidade de se adaptar de maneira criativa, valendo-se de seus mecanismos endógenos para voltar ao equilíbrio. Neste sentido, traçam-se paralelos com as experiências de emergência, perigos, doença, dificuldades, experiências de quase-morte ou de ameaça à existência do indivíduo (Grof, 2001; Lumby, 1998; Tamminen, citado por Amatuzzi, 1998).

Nestas experiências, o indivíduo pode ver sua própria morte com uma nitidez e realismo tão intensos que ele pode acreditar que está realmente morrendo (Grof, 2001; Lumby, 1998). Estas passagens são situadas no modelo de Grof (2001) no nível transpessoal, que são caracterizadas por elementos de criação e destruição do mundo, experiências filogenéticas, seqüências de morte e renascimento, cenas naturais (tempestades, nascer do sol etc), expansão da consciência e do ego, visões de seres celestiais e/ou infernais etc. Segundo Grof, estas experiências possuem um enorme potencial transformativo para o indivíduo, se são realizadas com a devida supervisão, preparação e cuidado, por parte tanto do indivíduo como da pessoa que orienta o processo.

De acordo com a hipótese de Lumby (1998), a eficácia destas experiências de quase-morte no tratamento de pessoas que fazem um uso problemático e abusivo de psicoativos estaria em sua capacidade de desencadear insights sistêmicos e orientações cognitivas explícitas características da consciência humana quando esta se encontra perante uma situação imediatamente ameaçadora à sua existência. Neste estado de consciência, a pessoa teria a oportunidade de vivenciar uma morte-simbólica, na qual seus valores, comportamentos e filosofia seriam questionados e, após a experiência, os insights poderiam ser vislumbrados e direcionados para uma nova prática cotidiana.

…é como entrar numa nave, eu boto fé. Assim, você nunca viajou numa nave espacial, vamos imaginar aí… Aí tu entra numa nave de repente você se vê lá no espaço pff! Você sai de uma… você sai de um contexto assim ó, de coisas que você transformou pra você né, pra sua vida, coisas que você vai adquirindo ao longo dos anos né? Tipo, uma coisa material mesmo né, de tipo “isso é certo, isso é errado”, “você tem que aprender isso porque se não você não vai ser ninguém na vida”. Sabe esses contextos assim e de repente, naquele momento que eu bebi o vegetal, eu percebi que a gente faz tanta coisa que é inútil pra nossa vida, e agente se mata por conta dessas coisas assim, e agente esquece de dar valor pras coisa que realmente são importantes. Eu acredito que é o nosso ser, o que é bom pra gente, que faz bem pra gente.

Aqui podemos dialogar com Tamminen (citado por Amatuzzi, 1998) e com Glock e Stark (citado por Amatuzzi, 1998). O acesso que tivemos da experiência de Maria possui a complicação de ser um relato de um evento passado, permeado por elaborações e interpretações feitas pela entrevistada. Tal complexidade pode ser comparada com as dimensões intelectual (conceitos) e ideológica (crenças), pois Maria teve tempo para lembrar, re-lembrar, conceituar e, inclusive, desenvolver uma linguagem religiosa que não possuía antes da experiência.

Entretanto, no nível das dimensões experiencial (experiência religiosa) e conseqüente (efeitos na vida diária) o que importa é o significado e a compreensão que a experiência desencadeou em Maria. No caso, o sentido parece ter sido o de uma experiência de Deus, do numinoso, do raro, excepcional e extraordinário, a experiência esmagadora do mysterium tremendum et fascinas, de Sentido Radical, segundo Vaz (conforme citado Amatuzzi, 1998).

O vegetal abre tudo. Abre tudo, escancara mesmo. Escancara mesmo.

De maneira geral, podemos concluir que o abandono do uso problemático e abusivo de certos psicoativos por parte de Maria (cocaína e álcool) foi uma experiência radical, com efeitos de longo prazo em sua vida e que não parece possuir nenhuma característica de “troca de um psicoativo por outro” ou de dependência da instituição, embora Maria tenha passado por um processo de conversão religiosa.

Passou. Foi incrível. Incrível. Mudou assim, eu entrei no arco-íris, sabe quando você achou o pote de ouro no final do arco-íris? Foi isso que aconteceu na minha vida. Agora eu fico impressionada assim ó, e outra coisa, e essa história de largar de fumar, de largar essas coisa, eu vejo assim, o pessoal fala dessa história da tal da fisiologia, cara, a nossa cabeça é capaz de tanta coisa. As pessoas não sabem disso. (…) Eu não vejo o vegetal como uma necessidade. Tipo “é necessário pra minha sobrevivência”. Não. Eu vejo ele como um auxiliador pra minha consciência. Ele assim ó, quando eu conheci ele eu percebi que “puts, cara, que legal ele me ajudou a abrir várias coisas”, que tavam aqui cafifadas na minha cabeça e eu não sabia porque que tavam atrapalhando a minha vida, porque que eu tava seguindo determinados caminhos. É que nem aquelas gavetinhas da nossa memória, quando agente tem aula de psicologia, o pessoal fala que agente vai guardando até que agente não consegue mais abrir. (…) Aí, quando você vai bebendo constantemente ele, você vai aprendendo a abrir uma de cada vez. Entendeu?

Maria afirma nunca mais ter sentido vontade de consumir álcool ou cocaína –”Deus me livre, Nossa Senhora! Ninguém merece não” –, embora confessasse ainda sentir vontade de fumar tabaco (na época da pesquisa Maria estava há dois meses sem fumar).

Tudo isso ocorreu dentro de um processo, numa transformação que dialoga com os acontecimentos ao redor do indivíduo, não podendo ser reduzida nem a um aspecto estritamente farmacológico (possível efeito da ayahuasca per se) nem estritamente místico-religioso, conforme conclusão do estudo realizado por Grob e cols. (2004, p. 664-665):

Tal mudança foi particularmente notada na área de consumo excessivo de álcool, onde além dos cinco examinandos que tiveram diagnósticos anteriores do CIDI relativos a desordens por abuso de álcool, seis examinandos adicionais referiram padrões moderados de consumo de álcool que se aproximavam do status de diagnóstico psiquiátrico real na entrevista formal estruturada. Todos estes onze examinandos com envolvimento anterior com álcool alcançaram a completa abstinência pouco depois de se filiarem à seita da hoasca (nome da ayahuasca neste contexto). Além disto, foram bastante enfáticos quanto a transformações radicais no seu comportamento, atitudes em relação aos outros e visão da vida. Eles estão convictos de que têm sido capazes de eliminar sua raiva crônica, ressentimento, agressão e alienação, assim como em adquirir maior autocontrole, responsabilidade para com a família e comunidade e realização pessoal através da participação nas cerimônias da hoasca na UDV. Embora os efeitos salutares de um forte sistema de suporte em grupo e filiação religiosa não possam ser minimizados, não é inconcebível que o uso por longo tempo da hoasca por si mesmo possa ter tido um efeito terapêutico e positivo direto no status psiquiátrico e funcional dos indivíduos. Análises bioquímicas anteriores de preparados da hoasca indicaram significativa ação inibidora da monoamino-oxidase, o que pode ser relevante para esses achados clínicos.

Para finalizar, com a palavra, Maria:

– Porque hoje em dia eu dou muito mais valor na vida do que pessoas que nunca passaram por situações que eu passei.

Referências

Adaime, R. D. (no prelo). A pesquisa do inconsciente no século dos alucinógenos. Cadernos de Subjetividade. [ Links ]

Amatuzzi, M. M. (1998). A Experiência Religiosa: estudando depoimentos. Estudos de Psicologia, 15(2), 3-27. [ Links ]

Araújo, M. G. J. (2004). Cipó e Imaginário entre Seringueiros do Alto Juruá. Revista de Estudos da Religião 1, 41-59.[ Links ]

Araújo, W. S. (2004). A Barquinha: Espaço Simbólico de uma Cosmologia em Construção. Em B. C. Labate & W. S. Araújo (Orgs.), O uso ritual da ayahuasca (2ª ed., pp.541-555). Campinas, São Paulo: Mercado de Letras. [ Links ]

Blewett, D. B. & Chwelos, N. (2005). Handbook for the Therapeutic Use of LSD-25: Individual and Group Procedures. Regina, Saskatchewan (Trabalho original publicado em 1959) [ Links ]

Brissac, S. (1999). Alcançar o Alto das Cordilheiras: A vivência mística de discípulos urbanos da União do Vegetal. Trabalho apresentado em IX Jornadas sobre Alternativas Religiosas na América Latina, Rio de Janeiro. [ Links ]

Brissac, S. (2004). José Gabriel da Costa: Trajetória de um brasileiro, Mestre e autor da União do Vegetal. Em B. C. Labate & W. S. Araújo (Orgs.), O uso ritual da ayahuasca (2ª ed., pp. 571-587). Campinas, São Paulo: Mercado de Letras. [ Links ]

Carneiro, H. (2005). A odisséia psiconáutica: a história de um século e meio de pesquisas sobre plantas e substâncias psicoativas. Em B. C. Labate & S. L. Goulart (Orgs.), O uso ritual das plantas de poder (pp. 57-81). Campinas, São Paulo: Mercado de Letras. [ Links ]

Couto, F. L. (1989). Santos e Xamãs. Dissertação de Mestrado, Universidade de Brasília, Brasília. [ Links ]

Davis, W. (1997). One River: Explorations and Discoveries in the Amazon Rain Forest. New York: Simon & Schuster Inc., Touchstone. [ Links ]

Dobkin de Rios, M. (1972). Visionary Vine: Hallucinogenic Healing in the Peruvian Amazon. Illinois: Waveland Press, Inc.[ Links ]

Fericgla, J. M. (1998). El peyote y la ayahuasca en las nuevas religiones mistéricas americanas. Em A. Espina (Ed.), Antropología en Castilla y León e Iberoamérica. Aspectos generales y religiosidades populares (pp. 325-347). Salamanca, España: Instituto de Investigaciones Antropológicas de Castilla y León. [ Links ]

Frecska, E., White, K. D. & Luna, L. E. (2004). Effects of ayahuasca on binocular rivalry with dichoptic stimulus alternation. Psychopharmacology 173, 79_87. [ Links ]

Frenopoulo, C. (2004). The mechanics of religious synthesis in the Barquinha religion. Revista de Estudos da Religião 1, 19-40. [ Links ]

Furst, P. T. (1994). Alucinógenos y cultura. México: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

Goulart, S. (1996). As raízes culturais do Santo Daime. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo.[ Links ]

Grob, C. S. (2002). Hallucinogens: a reader. New York: Tarcher/Putnam. [ Links ]

Grob, C. S., McKenna, D. J., Callaway, J. C., Brito, G. S., Neves, E. S., Oberlaender, G., Saide, O. L., Labigalini, E., Tacla, C., Miranda, C. T., Strassman, R. J., & Boone, K. B. (2004). Farmacologia humana da hoasca: efeitos psicológicos. Em B. C. Labate & W. S. Araújo (Orgs.), O uso ritual da ayahuasca (2ª ed., pp. 653-669). Campinas, São Paulo: Mercado de Letras. [ Links ]

Grof, S. (2001). LSD psychoterapy (3ª ed.) Sarasota, Florida: Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies.[ Links ]

Groisman, A. (2000). Santo Daime in the Netherlands: An Anthropological Study of a New World Religion in a European Setting. Dissertação de Doutorado, Universidade de Londres, Londres. [ Links ]

Labate, B. C. (2003). Viagem ao encontro da iboga. Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos. Retirado em 21/08/2005, do NEIP (Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos), http://www.neip.info/downloads/Eboka.pdf.[ Links ]

Labate, B. C. (2004). A reinvenção do uso da ayahuasca nos centros urbanos. Campinas, São Paulo: Mercado de Letras.[ Links ]

Labate, B. C. & Araújo, W. S. (Orgs.) (2004). O uso ritual da ayahuasca (2ª ed.) Campinas, São Paulo: Mercado de Letras. [ Links ]

Labigalini, E. (1998). O uso de ayahuasca em um contexto religioso por ex-dependentes de álcool – um estudo qualitativo. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo. [ Links ]

Leary, T., Metzner, R. & Alpert, R. (1995). The Psychedelic Experience: a manual based on the Tibetan Book of the Dead. New York: Citadel Press. (Trabalho original publicado em 1964) [ Links ]

Lima, E. G. C. (2004). O uso ritual da Ayahuasca: da Floresta Amazônica aos centros urbanos. Monografia em Geografia Cultural, Universidade de Brasília, Brasília. [ Links ]

Lumby, M. (1998). Religions of the Twice-Born: Northwest Amazonian Ayahuasca Shamanism and Near-Death Experience. MAPS Newsletter 8(3), 16-17. Retirado em 21/08/2005, da MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies), http://www.maps.org/news-letters/v08n3/08316lum.html . [ Links ]

Luna, L. E. (1986). Vegetalismo: shamanism among the mestizo population of the Peruvian Amazon. Studies in Comparative Religion, Almqvist and Wiksell International, Stockholm. [ Links ]

Mabit, J. (1996a). Takiwasi: Ayahuasca and Shamanism in Addiction Therapy. MAPS Newsletter 6(3). Retirado em 21/08/2005, da MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies), http://www.maps.org/news-letters/v06n3/06324aya.html . [ Links ]

Mabit, J. (1996b). The Takiwasi Patient’s Journey. MAPS Newsletter 6(3). Retirado em 21/08/2005, da MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies), http://www.maps.org/news-letters/v06n3/06327tak.html. [ Links]

Mabit, J. (2002). Bleding Traditions – Using Indigenous Medicinal Knowledge to Treat Drug Addiction. MAPS Newsletter 12(2), 25-32. Retirado em 21/08/2005, da MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies),http://www.maps.org/news-letters/v12n2/12225mab.html. [ Links ]

Mabit, J. (2004). Produção visionária da ayahuasca no contexto dos curandeiros da Alta Amazônia Peruana. Em B. C. Labate & W. S. Araújo (Orgs.), O uso ritual da ayahuasca (pp. 147-180). 2ª ed. Campinas, São Paulo: Mercado de Letras. [ Links ]

MacRae, E. (1992). Guiado pela Lua: Xamanismo e uso ritual da ayahuasca no culto do Santo Daime. São Paulo: Brasiliense. [ Links ]

McKenna, D. J., Callaway, J. C. & Grob, C. S. (1998). The scientific investigation of Ayahuasca: a review of past and current research. The Heffter Review of Psychedelic Research 1, 65-77. Retirado em 21/08/2005, do EROWID,http://www.erowid.org/chemicals/ayahuasca/ayahuasca_journal3.shtml. [ Links ]

McKenna, T. (1995). O retorno à Cultura Arcaica. Rio de Janeiro: Ed. Record [ Links ]

Ott, J. (1994). Ayahuasca Analogues: Pangaean Entheogens. Kennewick: Natural Books Co. [ Links ]

Samorini, G. (2002). Animals and Psychedelics: The Natural Word and the Instinct to Alter Consciousness. Rochester, Vermont: Park Street Prees. [ Links ]

Santos, R. G. (2004). A cura religiosa no contexto de um grupo da Barquinha: uma religião ayahuasqueira brasileira [Resumo]. Em Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia (Org.), Resumos de comunicações científicas, V Simpósio Brasileiro de Etnobiologia e Etnoecologia. Mato Grosso: SBEE. [ Links ]

Schultes, R. E. & Hofmann, A. (1992). Plants of the gods: their sacred, healing, and hallucinogenic powers. Rochester: Healing Arts Press. [ Links ]

Strassman, R. J. (1984). Adverse Reactions to Psychedelic Drugs: A Review of the Literature. The Journal of Nervous and Mental Disease, 172(10), 577-595. [ Links ]